那個騎著單車穿梭在府城的大街小巷中的老人哪裡去了?他插上翅膀去了一個只有詩歌、書籍和美食的世界。在那裡,他依然以純真而燦爛的笑容為名片,成為所有人的朋友。

第一次見到林瑞明教授,是幾年前我在台南政大書城演講的時候,忽然發現有一位皮膚黝黑、鬚髮雪白、身穿原住民服裝的老人安靜地坐在後面認真傾聽。演講結束後,他上前來自我介紹説,他是成功大學的林瑞明教授,想請我吃宵夜。那時,我還不知道林瑞明為何許人也,但常常在臺灣遇到如此熱情的新朋友,便欣然答應了。他推著單車,我們便走便聊,不到三五分鐘,便一見如故,我們對文學、歷史和政治的看法居然如此一致。而林教授更是對府城的美食瞭如指掌,帶我去一家一般遊客永遠找不到的食肆喝牛肉湯。

從此以後,我每一次到訪台南,都會事先在臉書上與林老師相約會面。他多次推薦我去國家臺灣文學館演講,只要有空,他必親自前來捧場。我每出一本新書,他都買來讀,並在臉書上大力推廣,我們在臉書上天天都有互動。在二零一七年夏天,我再度到台南,林老師特意訂了一家日式餐廳,召來十多個同事、朋友和學生一起餐敘——他的學生,好多已經是大學的文學院院長或文學系系主任了。那天,在座的無不是台南的文學和學術界的頂尖人物,林老師買了十多本我剛出版的新書《刀尖上的中國》,讓我簽名後送給在座各位。我帶了幾本自己的其他著作,本來要送給大家,林老師卻宣佈説,大家每人買一本,一定要支持寫作者。我感到很不好意思,林老師卻説,這是讀者對作家基本的尊重和支持。

圖取自林瑞明教授紀念專頁

與林老師相聚,成了我每年訪問臺灣行程中必不可少的環節。林老師告訴我,他早已患有腎病等相當嚴重的疾病,經常需要洗腎,但每次我看到他騎著單車,飛快地來、飛快地去,大口喝酒、大塊吃肉,就覺得他的身體和精神還不錯,以為這樣的相聚可以持續多年。誰知,二零一八年冬天的一個晚上,林老師在家中突然摔倒,年僅六十八嵗就永遠離開了人世。曾經是他指導的碩士生的學者和作家楊翠如此寫道:「他牽著腳踏車,穿繞府城街巷,熟門熟路像導遊一樣,帶著我嚐了許多聽說很有名的府城小吃,舌間味蕾的滋味如何已經記不得了,唯獨南台灣日照的熾熱感,即使現在想起,都彷彿還在我肩上燃燒,而府城充滿老舊時間氣味的古意,被陽光曝曬得竟然很新亮。」那一道美好的風景就此定格。

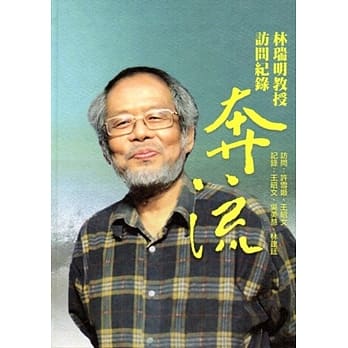

那次會面時,林瑞明教授送給我一本厚厚的訪問記錄《奔流》。這本書我一直放在書架上,還未來得及仔細拜讀,就聽到他離開的噩耗。我從書架上取下這本書,用兩天時間一口氣讀完,真覺得對不起作者,如果我在主人公還在世的時候讀完這本書,就可以跟他討論書中的若干細節了。真是人如書名,林瑞明的一生像是大河奔流,他以創作、研究和豐富多彩的文學活動,貫穿起一部波瀾壯闊的當代臺灣文學史,正如學者陳文松所説:「林瑞明教授在臺灣文學的研究與開展上的功績有目共睹,堪稱戰後研究台灣文學史的先驅者、開創者和傳道者、台灣文學系所和台灣文學館的推動者和奠基者。從口述當中,我們可以明確感受到,研究所時代到台中楊逵東海花園的「留學」生涯,不但札下了林瑞明教授早期挖掘台灣文學史的深度,同時也產生了日後林瑞明教授對於文學與政治間無法切割的化學反應。」以臺灣文學研究和臺灣史研究聞名的林瑞明,還有另一個身份是詩人林梵,他兼有歷史學者的嚴謹和詩人的敏感,是臺灣由威權轉政治向民主政治的大時代的見證者和書寫者。

那個威權禁忌與自由衝動的時代

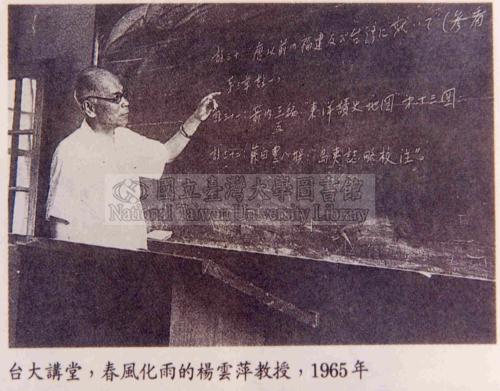

青年時代,林瑞明先是北上唸建國中學,然後考上台大歷史系。他沒有趕上聽殷海光和彭明敏的課,卻也接受了一番自由思想的洗禮。台大歷史系的楊雲萍教授以知識人嶙峋的風骨,為學生開啓了黨國奴性教育之外另一條路徑。當時,蔣經國安排若干將領到台大上課,林瑞明親耳聽見楊雲萍對「二二八」屠夫、殺人不眨眼的彭孟緝説:「不要以為你做過駐日大使,你就瞭解日本!」第一堂課就給彭一個下馬威。彭來上了幾次課以後,就派副官來替他上。另一件疾風知勁草的事情是:蔣介石死掉那一年,御用文人丁中江説,應當獻給蔣介石一個超過孫文「國父」的 謚號——「國聖民父」。眾人聽到後面面相覷,楊雲萍立即衝上講臺毫不客氣地駁斥説:「你要陷蔣公於不義,是不是?現在又不是封建時代,要給什麽謚號!」

後來,林瑞明任教於成功大學,講授現代文學史,為瞭解中國方面的材料,悄悄收集很多對岸的「匪書」。他不敢讓人知道,將這些書包了又包,放在研究室書架後面的第二層,簡直藏到沒地方放。當時教室、研究室的鑰匙都是工友在保管,他怕工友自行開門進來,發現他看「匪書」,然後檢舉他。連研究不同觀點的著述的學術自由都沒有,如何做出第一流的學問來?

林瑞明不是一個活躍的政治人物,只是因為研究臺灣文學和臺灣歷史,必然會在一定程度上與黨外運動的人物發生關係。有一次,他去彰化和黃順興、陳菊聚會,三個人在餐廳吃飯,談選舉的情形。突然,陳菊看到窗外有一個影子閃過去,原來有人在偷聽,當時也追了出去,卻沒有抓到人。

很快,調查局有人請林瑞明「喝咖啡」。林瑞明並不是一個天不怕、地不怕的反抗者,他承認,「這自然很恐慌,嚇死人了」。約談的過程,對方並不是很兇,就像平時談話那樣,但讓他感到受威脅,擔心失去教職。那時,他父親剛剛去世,他是家中的頂樑柱,如果失去工作,一家人的生計就難以為繼。

林瑞明也發現,學生裡面有「職業學生」,他在課堂上的講話都被記錄下來、彙報上去。有一次,他憤怒地對調查局的官員説,你們為何無事生非地來騷擾我這個教書匠?對方說:「有人很熱心啊,自願當線民,他們報上來,熱心提供資料,我們也不能不處理啊。」他這才知道,提供資料的人也不是在黨裡面負有什麽重責大任,或是什麽大角色,純粹是「熱心的線民」而已,這就是漢娜·鄂蘭所説的「平庸之惡」。那時,大學設有所謂「人二」部門,負責安全事務,林瑞明上了該部門的黑名單,出國開會的申請也受阻。

不過,若將當年林瑞明的遭遇跟如今中共統治下的大學師生相比,就能清楚地辨別威權與極權之差異。共產黨的國保特務監控異議人士明目張膽、毫不掩飾,甚至刻意讓被監視者知道,以此給對方施加強大心理壓力,而不像臺灣的特務那樣多少還有點廉恥之心,被當事人發現之後拔腿就跑。在中國大學的教室裡,四處都安裝有密不透風的攝像頭,無需鼓勵學生告密,黨務工作者可以同步觀看教師授課的視頻,這就是超過歐威爾《一九八四》中的預言的「數位極權主義」。

圖取自林瑞明教授紀念專頁

身份認同的流變:告別藍色中國和紅色中國之後回歸臺灣本土

為《奔流》一書作序的學者陳萬益指出:「我們同在無知與禁忌的時代氛圍下成長,在學院的殿堂遙想中原豐華,直到退出聯合國、保釣運動的喧囂、現代詩論戰與鄉土文學論爭,帶動了回歸現實、回歸鄉土的時代思潮,唸中文系的才從唐詩宋詞的象牙塔走出來,親聞泥土的芳香,而瑞明早已擱置晚清小說的碩士論文,到了東海花園向楊逵學挖地。」林瑞明與前輩作家楊逵的忘年交,開啓了他對被長期遮蔽的日治時代的臺灣文學的強烈興趣。一般人認為,楊逵反對國民黨的獨裁統治,但其思想傾向於“左統”。但林瑞明認為,楊逵並不一定是傾向大中國,楊逵想解決臺灣問題,也知道臺灣、中國有不一樣的地方,其思路是把臺灣問題放在中國問題裡面一併處理。

在《奔流》一書中,林瑞明承認,在台獨意識上,他是一名「後知後覺」。某些人宣稱自己「天生台獨」,林瑞明對這種「事後諸葛亮」式的自我美化不以為然。在中學時期,他一方面對國民黨失望,另一方面對紅色對社會主義理想有一點嚮往。後來,他認識了來自中國的流亡者鄭梓,從鄭梓那裡瞭解到紅色中國血腥殘暴的真相,從此不再輕信左派文人圈內深信不疑的那些關於中國的浪漫想像。在大中國的信仰破滅之後,他一度苦悶彷徨,找不到學術和思想的方向,因為在七零年代,臺灣的文化界和學術界基本上沒有台獨的聲音。

林瑞明的本土思想的形成,受到兩個事件的巨大刺激:首先是一九七九年的「美麗島事件」,從此他對國民黨嗤之以鼻,意識到必須回歸臺灣的民眾、臺灣的土地。其次是一九八九年的「天安門事件」,讓他對紅色中國完全沒有幻想,「坦克車可以對著人民,這怎麽會是一個合理的政權結構呢?」兩個相隔十年的事件,讓林瑞明堅定地走向本土價值和自由價值,「既然對藍色中國沒有幻想,對紅色中國也沒有幻想了,當然就是擁抱生養我的臺灣」。

以後者而論,林瑞明以林梵為筆名發表詩歌,在一首日式俳句中寫道:「六四是照妖鏡,鏡前現原形。」六四確實是照妖鏡,照出美醜善惡、光明與黑暗、公義與偽善。對於那些六四屠殺之後仍然親中、親共,跑到對岸乞討殘羹冷炙的陳映真等「左統」文人,林瑞明毫不掩飾其輕蔑之意。在本書中,他直言對臺灣「左統」群體的嚴厲批判:「他們的思想是國民黨幫他們打釘的,國民黨的民族主義幫他們奠定一些基礎,於是他們表面上是左統,其實都是民族主義論者。你覺得他們真的左派嗎?統派真的是左派嗎?不是,都是大中國主義者,由於國民黨有問題,他們才轉身去擁抱紅色中國。」

左派立場是那些偽君子的面具。林瑞明從生活實踐中揭露「左統」文人的虛偽:比如,作為陳映真的接班人的呂正惠,從清華大學中文所提前退休,再到淡江大學任教,拿兩份薪水。這難道不是假左派嗎?林瑞明則自豪地説,「我過的生活比很多左派還左派」。長榮大學請他去教書,他沒有答應,他覺得有違公平正義的原則,「去了,就占了年輕人一個位置」。他的衣食住行絲毫沒有大學教授的紳士派頭,更像街頭引車賣漿者流。無論台南天氣如何炎熱,他始終是破舊的單車和簡陋的涼鞋就披掛出門。這種不是嘴巴上說說,而是身體力行其信奉的觀念原則的知識人,才讓人從心底裡尊敬。

圖取自國家圖書館

海納百川、有容乃大的臺灣文學

林瑞明一生最重要的事業,是促成國家臺灣文學館的建立並出任第一任館長。在臺灣複雜的認同和意識形態的衝突場域,文學以不能成為一方淨土。究竟是以「現代文學資料館」為名,還是以「臺灣文學館」為名?這本身就成為統獨鬥爭的一個焦點。最後,在當時的總統陳水扁的支持下,決定以“國家臺灣文學館”命名。

林瑞明認為,臺灣文學的概念不是「中國現代文學」所能涵蓋,臺灣文學不是「中國現代文學」的一個分支。那些認為臺灣文學是中國現代文學之一部分的人,錯誤地將一九四九年之後由中國流亡者帶來臺灣的文學當作臺灣文學的全部。林瑞明糾正説:「我們研究臺灣文學,是希望有歷史脈絡、延續性,日治時期的新文學不能夠不處理,而且這還是核心關鍵的地方。」由此伸展開去,臺灣文學有日語文學之淵源,還應當包括原住民文學、台語文學等;反之,中國流亡者帶來臺灣的中國現代文學,才是廣博的臺灣文學的一部分。臺灣文學是誕生於東太平洋地理環境中的海洋文學,具有「海納百川,有容乃大」之特質。

林瑞明在書中談及很多臺灣作家及其作品,很多都是我熟悉的,他對文學人物及作品之臧否,也跟我「英雄所見略同」。比如,他早年讀陳映真的作品很受感動,也承認陳映真是一個很有魅力的人,但後來發現其作品「愈來愈僵化,愈來愈教條」。他更質疑陳映真與中國的關係:「陳映真是比較晚期才進去的,早期進去的郭松棻都失望了,怎麽他還那麽認同?」或許是因為陳映真已經「押寶」在那邊,只能硬著頭皮走到底。又比如,林瑞明高度評價臺灣本土作家宋澤萊,並披露了他推動宋澤萊榮獲二零一三年國家文藝獎所作的種種努力。作為本土作家的宋澤萊在馬英九時代獲得臺灣文學的最高獎項,本身就是一個奇跡。宋澤萊是一位有深刻思想能力的作家和詩人,也是文學成就最高的臺灣中生代文學家,其成就遠非莫言之流所能企及。

許雪姬等《奔流:林瑞明教授訪問紀錄》,中央研究院臺灣史研究所,2015年版

林瑞明在臺灣文學館館長任上,對推動原住民作家的創作不遺餘力。他跟很多原住民作家都是好朋友,甚至親自跑到蘭嶼去訪問在地的原住民作家。他寫道:「跟原住民朋友交往很快樂,這是真的,我在交往的作家裡面,最快樂的是跟原住民作家交往,反而面對漢人,我沒有多大興趣再去多交一些新朋友。你會發現,你給原住民朋友一點點尊重,他們就湧泉以報,那種渾然天成的氣質,才是真正有文化的。」由此,我更能理解他為什麼一直身穿原住民服裝,甚至在某些正式場合也不願換上漢服或西服。我自己也有類似的經驗,在海外自由的環境中,卻發現很多海外華人並沒有過上心靈自由的生活,依然是民族主義、國家主義等意識形態的奴隸,迷戀中國的宮廷戲,生活在《厚黑學》和權謀術的生存法則中;反之,我寧願與藏人、維吾爾人、蒙古人、滿族人等少數族裔交往,雖然他們的文化傳統、生活習慣乃至宗教信仰與我不同,但他們的單純、熱情、真實,讓「醜陋的中國人」群體望塵莫及。

林瑞明走得太早、太快,若他再有二十年生命,一定能寫出若干文學史著述和詩集來。不過,他已有的作品,已成為他所熱愛的臺灣文學當中不可或缺的一部分,在美麗島的烈日下熠熠生輝,吸引著一代代的文學愛好者前來尋尋覓覓。

=========================

(本文僅代表作者意見,若有任何指教,歡迎來稿)

【六都春秋】臉書:https://goo.gl/hshqvS

=========================

〔延伸閱讀〕

【評論】二二八的女兒如永不凋謝的花,讀阮美姝《孤寂煎熬四十五年》