在人生的棧道上,我已建立起一個信念,我祈求上蒼賜我力量,是我祛除雜念,埋首工作。為了我的爸爸及他的朋友,為了諸多在二二八中被奪去生命的無辜市民,我要貢獻些許心力,將我個人搜集來的史料,在許多人的共同支持下公諸於世。……真實,應該是清純尊貴的一種世間道理。—阮美姝

阮朝日:從地主鄉紳向城市資本家轉型的台灣本土菁英

如果沒有發生二二八屠殺,阮朝日的後半生一定會比前半生更加多姿多彩。如果在一個像美國那樣的自由市場經濟和民主政治的大環境下,阮朝日一定會通過其勤勉、睿智與決斷,成為台灣的媒體大王、汽車大王……

阮朝日是從傳統地主鄉紳向現代城市資本家轉型的台灣本土菁英的代表。阮朝日的女兒阮美姝在《孤寂煎熬四十五年》一書中,記述了父親在日治時代的創業史,讓人懷想那一代台灣人的風采。

阮朝日 (圖:二二八事件紀念基金會)

一九零零年,阮朝日出生於屏東的富裕地主家庭,後赴日本留學六年,回台灣後擔任家族「長福商事株式會社」董事長,也與友人合資創立「屏東信託株式會社」(華南銀行前身)並任董事長,那時的屏東信託與「大東信託」、「台灣興業信託」並列為日治時代三大信託公司,顯見年輕的阮朝日已然是台灣金融界的翹楚。

雖然在屏東的事業風生水起,阮朝日仍然決定離開屏東赴台北發展。他意識到三十年代的台灣已走上急速現代化和城市化之路,死守老宅不會有前途,台北才是「海闊憑魚躍,天高任鳥飛」之地。

阮朝日選擇了汽車事業,他在日本留學期間曾在汽車廠打工,賺取學費,對該行業了如指掌。戰爭爆發後,汽油短缺且受政府管控,人們開始改用木炭瓦斯發生爐自動汽車。阮朝日看到這個新的趨勢,遂成立汽車公司,製造這種新型汽車。阮美姝記得,小時候她時常到父親的汽車工廠玩。後來,她找到了父親僅存的一本一九三八年的日記(其他年份的日記在二二八之後都被焚毀了),阮朝日詳細記載了從事汽車業的過程,「我向自己發誓:從今天開始,決心踏入實業界,投入充分的努力,一定要成功。」同年十二月,公司裝配出三部汽車且交付給客戶。據說,後來連台北市長的座車也是阮朝日製造的,即便在戰爭的陰霾下,其事業仍蒸蒸日上。

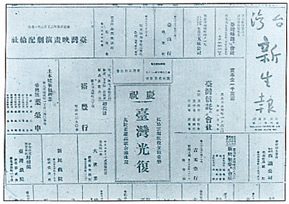

阮朝日還加盟《新生報》並一路做到總經理。他不是落筆驚風雨的言論家,確實經營報業的天才。在他的悉心經營下,《新生報》很快成為當時代表台灣民間立場的、數一數二的大報。如果不是戰後該報被陳儀及國民黨強取豪奪,阮朝日很有可能成為台灣的媒體大亨。

台灣新生報創刊第一版 (圖:台灣新生報官網)

阮朝日也代表著那一代受過良好教育、人品和文化藝術修養都極高的台灣菁英。他不是唯利是圖的商人,而是文化與商業、慈善與商業並重的現代企業家。他急公好義,捐資辦學、辦醫院及其他公益事業。他個人在音樂、文學、繪畫、古董等領域都有相當的修為,比如曾經投資進口外國電影,引進名片如《泰山》等;在集郵方面,他投入研究和收藏,在世界的集郵市場中享有極高知名度。

然而,一場突如其來的屠殺讓這一切戛然而止。一九四七年三月十二日,阮美姝婚後第一次回家探望父親,其時她已聽聞一些熟識的知名人士無端被抓走或遭橫禍。阮美姝勸父親暫時避一避,但阮朝日認為「十多天都因病沒出門也沒參加甚麼會議」,應該不至於被波及吧。誰知幾分鐘後惡煞就登門了!穿著睡衣的阮朝日就在女兒女婿眼前,被五個著中山裝、持槍的人帶走,從此失蹤,生不見人,活不見屍。

一個禮拜之後,當局排了一名陸軍中將來接任《台灣新生報》總經理,另一名陸軍少將則接任總編輯。從抓人到接任,整個過程相當縝密,可見二二八不是偶然事件,是國民黨當局精心計劃的陰謀。而派將軍來辦報紙,足以說明國民黨政權就是一個軍政權,同時也是一個警察國家。

台灣的土地改革溫柔敦厚嗎?

阮朝日的遇難以及國民黨對台灣本土菁英的集體屠殺,是一場曠日持久的種族清洗的開始,而不是結束。

作為一個逃難的外來政權,國民黨在日治時代成長起來的台灣本土菁英面前其實是相當自卑的。那麼,他們如何實現反客為主、鳩佔鵲巢的目標呢?那就是中國歷史上屢見不鮮的「洗人」戰略(如東晉、南宋的大移民),也是蘇聯永遠吞併波蘭的秘訣(以卡廷屠殺為代表的集體屠殺,消滅整整一代波蘭菁英分子,並且讓其他人噤若寒蟬、甘心為奴)。

過去,常有厭惡中共暴政的中國知識分子轉而對共產黨手下敗將國民黨頂禮膜拜,再度將光復大陸的希望寄託於國民黨身上。他們的歷史敘述中也是如此:共產黨的土地改革血雨腥風,國民黨的土地改革和風細雨。但歷史真相真是如此嗎?

阮朝日與家人合照,(右一)阮美姝。(圖截取自民報)

阮美姝在書中以其親身經歷否定了對國民黨在台灣實行的土地改革運動的美化。如果國民黨真有土地改革的妙方,為什麼在統治中國的時候不率先實施,以此贏得民心,進而贏得與中共的權力之爭呢?原因很簡單,國民黨在中國時,其背後有一個龐大的既得利益階層,土地改革意味著革自己的命,國民黨豈能自廢武功?

而國民黨到了台灣之後為什麼又雷厲風行地開始土地改革呢?原因更簡單,擁有土地的是台灣本土菁英,奪走他們的土地,國民黨的高官顯貴當然拍手叫好。如此,還可以斬斷台灣本土菁英的經濟命脈,徹底摧毀這個階層在經濟上的優勢地位。

阮美姝在書中寫到,一九四七年七月,她與先生回到屏東老家,她的夫家是屏東的大地主,公公在日治時代當過屏東市長。經歷二二八事件,全家驚惶未定,在鄉間青衫布衣,過著與世隔絕的生活。但國民黨並沒有放過他們,屏東的國民黨議長,耀武揚威,宛如土皇帝,派了一羣人,突然闖入他們家中,擅自拿封條封住米倉,說是要響應政府的政策,米糧是屬於政府的,人民不可自行買賣食用。然後,在家人尚未弄清楚怎麼回事之前,一行人即呼嘯而去。

家中一個七歲的孩子出於好奇,用指甲將封條破開。官府知道了,立即以反抗命令為名,率領憲兵來到他們家中,將長兄用手銬銬起來,押送到高雄。其後,折騰了很久,他們花下大把金錢疏通管道,才將人贖回。阮美姝感歎說:「這種莫須有的罪名,以及不分青紅皂白的逮捕、拘留行動,不論對任何人而言,都是一種尊嚴的戕害。」此一細節說明,國民黨政府已然淪為一個赤裸裸的綁匪集團,既不尊重私有產權,更對公民的人身自由肆意踐踏。國民黨在統治中國的時候就對此招數屢試不爽,北伐期間動用正規軍綁架東南地區的富商,敲詐軍費,只是善良的台灣人對此一無所知。

反對特務治國、反對隨意剝奪民眾的基本人權,是曾任台灣省主席的吳國禎與蔣氏父子追打的分歧。吳國禎在環島巡視中,一再向地方職員強調,必須以維護人民權利為行事依歸,如何對民權的侵犯,就是對他們自己神聖職責的侵犯。但他回到台北聽到的反應是,蔣介石對他的演說很不以為然,甚至在他巡視期間,每天下令處死八到十人,以顯示他的不滿。

戰後國民黨在台實行土地改革

人為刀俎,我為魚肉。第二年,政府更公然以海報恐嚇,如果拒稅欠稅,一律槍殺毋論:一幅幅觸目驚心的海報貼滿了屏東所有重要街道的墻上柱上,海報畫著一個個五花大綁的地主,胸前被以槍支指著,旁邊則書有「欠稅」、「拒稅」等斗大的字樣。阮美姝膽小容易受驚嚇的婆婆,每天除了哭泣哀歎,什麼事也沒有辦法做。她和先生為了籌措金錢納稅,只得以土地為擔保,向銀行借貸。最後,他們想方設法脫離地主的痛苦,土地一塊塊以市價十分之一,半賣半送給租用者,也捐出去見寺廟、鋪道路、蓋公廁。當時,執政當局宣稱,萬惡的共產黨是如何運用慘無人道的手段迫害中國的地主,但阮美姝反問說:「身為地主的我們,不是也被冠以罪人的惡名,鎮日膽戰心驚?」

國民黨在台灣的土改運動中確實沒有繼續大規模地殺人,這並不表明國民黨在此時有了菩薩心腸——此前,二二八屠殺已經讓台灣人魂飛魄散,不再有膽量和資源發起新的反抗,國民黨無需殺人就能達成其侵吞台灣人土地的目標。

二二八女兒與天安門母親的相遇

本書有專門的章節談到天安門屠殺,名為《天安門前的二二八》。這也是我第一次看到台灣人權捍衛者將六四屠殺與二二八屠殺相提並論,由此可見阮美姝雖然不是專業歷史研究者,卻有一種「大歷史」的廣闊眼界——國民黨與共產黨雖然彼此廝殺數十年,但它們都是學習蘇聯的列寧式政黨模式,在本質上是孿生兄弟。因此,這兩個政黨為了奪取或鞏固權力,都不惜對民眾大開殺戒。

阮美姝心中有一種超越國家、地域和種族的大愛,也就是聖經中所說的「好撒瑪利亞人」的品質。六四屠殺發生時,阮美姝寫道:「那幾個白天晚上,打開電視,昏暗的畫面中,總是看到一列列的戰車,悍然朝學生們開去,總是聽到一聲聲刺耳的槍彈聲,一聲聲悲慟的哭嚎聲,慌亂逃亡的人羣塞滿了整個畫面。我催淚看著,為這些震驚失措的學生而哀歎,心中想起的,仍然是哪個被蒙蔽四十多年前的二二八事件。」兩個血流成河的歷史事件彼此重疊、互相激蕩:「同樣年輕、同樣純真熱情的青年學子的容顏在我眼前閃動,我已分不清是四十幾年前的台灣學子,或是四十幾年後的中國學子。時間在變,空間在變,然而政權邪惡的本質卻絲毫不變。」媒體上血淋淋的畫面,讓阮美姝受到了巨大的刺激,相比於一般台灣民眾而言,二二八難屬的身份和親身的經歷,讓她的共鳴更深、更強:「天安門事件對我而言,是一場惡夢的接續。四十多年來永無止境的噩夢,在這幾天更是日日夜夜兇猛地啃噬著我,我所積壓的悲痛、憤恨再也抑制不住,狠狠敲擊我的心房,我覺得自己快崩潰了。」

如果說我對二二八的認識是透過六四進入的,那麼阮美姝跟我恰恰相反,她對六四的認識是透過二二八進入的。站在阮美姝的立場上來看,二二八死難者更多,且更不為人所知,所以是更大的悲劇:「作為一個『人』,我對天安門的學生們的同情與哀慟,和其他是無分軒輊的,甚至更能體會那種恐怖的鎮壓現場的氛圍。但是,做為一個二二八事件受難者的遺族,我卻不免有神聖的感慨。天安門事件的殘酷全世界都知道,而二二八事件及其後的白色恐怖,很多人卻不知道耶不相信。」

阮美姝(左)訪問二二八事件受害者陳炘遺孀謝綺蘭女士(約1995年)

二二八和六四還有另外一個差異:二二八事件中遭到殺害的,很多都是中年以上的台籍菁英,他們並未參與街頭運動,是被軍人和特務直接從家中抓走的,就好像阮朝日,當時還生病在家,身穿睡衣。所以,二二八難屬,多是遺孀和子女。而六四事件中遭到殺害的,很多都是在街頭抗議的年輕學生,他們被當場射殺。所以,六四難屬,多是這些年輕學生的父親和母親。作為二二八女兒的阮美姝,其年齡比六四屠殺之後出現的「天安門母親」們還要年長。阮美姝這個二二八女兒雖然沒有跟天安門母親建立直接的聯繫,但是在台灣多年來致力於讓二二八公開化並成功舉辦二二八平安禮拜的基督徒公共知識分子蘇南洲,卻有機會在訪問北京時,經過我牽線而與天安門母親的代表人物丁子霖會晤。而阮美姝在書中也提及那次由蘇南洲等促成的歷史性的二二八平安祈禱會,正是在那個場合,時任行政院長的郝伯村親自上前向阮美姝致意。

在台灣政府和媒體譴責六四屠殺的表態中,阮美姝更發現了某種欲蓋彌彰的「雙重標準」。當時,國民黨控制的「兩大報」《聯合報》和《中國時報》,嚴厲譴責中共開槍殺人「比南京大屠殺還要可惡——南京大屠殺是日本人殺中國人,這回卻是自己的軍隊殺中國人。」看似義正辭嚴,卻讓作為二二八難屬的阮美姝心存疑惑:「我真的很同情天安門事件的死難英魂,也為他們傷心落淚,然而,我氣憤的是台灣當局的假道學臉孔,在談及天安門時猶如神遣的審判者,而在談論二二八事件時,卻像一頭狡猾的狐狸,眼光閃爍不定,一心想著如何推卸和欺騙。」

又過了三十年的今天,阮美姝已經去世,她或許沒有想到國民黨再度變臉:國民黨不得不有限度地承認二二八屠殺並由馬英九等出面道歉,但當國民黨再度失去政權之後,卻不惜充當中共之隨附組織,由國民黨的側翼、親中的紅色台商蔡衍明控制的《中國時報》等媒體,封殺對六四的報道,甚至由蔡衍明親自出面否定六四時坦克碾壓學生的事實。

阮美姝更沒有想到的是,若干因六四屠殺流亡海外的中國學生領袖和文人,到了自由的西方國家之後,居然將二二八的元兇視為中國的救星,言必稱蔣公,甚至下筆時如同在台灣白色恐怖時代,一定要在前面空出兩個以示尊崇。有人在臉書的個人簡歷中居然如此寫道:「於蔣公陪都官邸正式立誓,偕同道推動民國歷史還原和民國文化復興,進而發起民國憲政運動,旨在恢復中共斷送的一九四七憲政之路。吾儕又有民國憲政派之稱。」我建議這些人一定要讀一讀阮美姝的這本書,以及歷史學者李筱峰寫的《二二八消逝的台灣菁英》,這些書是醫治他們的知識缺陷、價值錯亂、精神扭曲的良藥。

阮美姝女士 。(圖擷取自自由時報)

活著,並且記住

蔣渭水基金會理事長蔣理容如此評價阮美姝:「身為長女的阮美姝不但外貌與父親神似,也遺傳了父親的內涵、個性和藝術天賦,從四、五歲開始,窩在爸爸的書房裡父女一起展書閱讀的場景,是阮美姝永存心中的回憶。爸爸『愛的教育』更成為她生命的養分,支撐著她走過往後人生所遭遇到的橫逆、恐懼和暗夜無助的哭泣。」確實,二二八難屬有不同的類型,有的被權力系統收編,得到了利益之後,轉而為當權者辯護;有的則一家人爭奪賠償金,而導致兄弟反目、同室操戈;更有的因為仇恨國民黨,轉而投靠共產黨,成為中共統戰政策的傀儡。阮美姝是二二八難屬中經過烈火錘煉的真金,她的後半生應了一部俄羅斯小說的書名:《活著,並且記住》。

阮美姝從小修習音樂,後來取得日本多個權威音樂機構的音樂講師資格,曾任台灣神學院音樂系、文化大學大夏音樂社講師,及松下電子琴台灣地區普進檢定主任委員,著有多種音樂方面的專著。但她後來暫停了心愛的音樂事業,投身於二二八歷史資料的搜集、整理和出版。她在書中描述了向身邊的友人推銷二二八著作的經過——台灣的人文與土地的摯真關切,使得朋友們願意掏腰包買下書來,在她接觸的朋友中,幾乎沒有一個人拒絕她的推薦。她將所有買書的利潤又投入下一本書的出版以及各種二二八紀念活動中個,自己分文不取。

阮美姝不僅親筆寫下《孤寂煎熬四十五年》和《幽暗角落的泣聲》兩本帶有回憶錄色彩的專書,還親自訪談數以百計的二二八難屬,不容青史盡成灰。在八九十年代之交,台灣剛剛解嚴,很多難屬還心有餘悸,有人剛剛與她對泣相談往事後,又急急忙忙打電話給她說:「我跟你談的事情,你會不會寫出來?如果寫出來,被政府看到了,我會不會有麻煩?」阮美姝只好安慰對方,時代變了,四十幾年來,台灣住民已經在夾縫中,努力掙出了一片比較寬廣自由的天空了,不會有事的,並且只有更勇敢、更努力,台灣人才能有真正的自由。

這是一項既耗費時間、金錢,有耗費心血、精神的事業。傾聽難屬的哭訴,傾聽者自己的亦頗受震撼與傷害。當年撰寫南京大屠殺歷史的華裔女作家張純如,最後就因為被黑暗的人性所灼傷,絕望地自殺了。同樣也是從事二二八歷史研究和口述歷史寫作的中央院學者許雪姬就說,每做一次訪問,心靈中承載的感情線,常有要崩裂的感覺。在每一次的訪談後,常需要幾天來平復。所以,她很佩服阮美姝「仍然在工作中哭泣,也仍然在哭泣中工作不懈」的精神,「她不僅注意菁英分子,更重視在最幽暗角落中哭泣的家屬,她不厭其煩,不畏其遠,馬不停蹄,盡心盡力,損傷身體,在所不惜!光憑這一股毅力,年輕人也難望其項背。」

阮美姝《孤寂煎熬四十五年》,前衛出版,1992年版

阮美姝跟父親一樣,富於生活情趣和高雅的藝術審美能力。她用藝術來戰勝迎面而來的黑暗與邪惡,如果沒有藝術,她不可能掙扎前行這麼遠。她後來一邊從事音樂家教育,一邊從事乾燥花藝術及其推廣工作。為什麼她會愛上這項特殊的藝術形式呢?這本書的封面,除了她父親的照片外,就是一張她親手創作的乾燥花作品,她如此解釋說:「沒有人不喜歡充滿生命之美的鮮花,為何作者獨鍾於乾燥花?這是因為在經歷了二二八事件的創痛之後,比起華美的鮮花,乾燥花更適合二二八事件受難者及遺族。鮮花雖美麗,即使不斷換水,只能維持其短暫的生命,待其枯萎,即被棄置。我們卻可以長久的保有乾燥花,一方面讓我們憶及從前的美好,同時又能長伴左右,這正是二二八事件遺族對其親人思念的寫照。」

=========================

(本文僅代表作者意見,若有任何指教,歡迎來稿)

【六都春秋】臉書:https://goo.gl/hshqvS