終戰後的台灣,在蔣政權白色恐怖統治下,充分暴露「極權社會」之弊端,如「以黨治國」、「獨裁者崇拜」……以絕對之威權謀求社會控制之極致 ,台灣人成為被宰制的弱勢族群,台灣女性則是弱勢中的弱勢。

戰後進入社會主義與資本主義政治對抗的冷戰時期,國共內戰延續下,蔣政權在台灣創造了所謂「侍應生」角色,說穿了就是「軍妓」,但對當時國民黨政府的國防部而言,在國安大旗下,如減少性病蔓延、維持軍隊秩序、穩定軍人情緒、捍衛本國女性不被強暴玷污……種種冠冕堂皇的理由下,侍應生甚至是愛國、是「為國捐軀」的奉獻者,如此自然地包裝了制度之罪,合理化了在政治及戰爭目的下長達四十年動員女性為軍妓之惡,更何況,那是在二戰已然是結束的狀態下。侍應生與慰安婦有何不同?

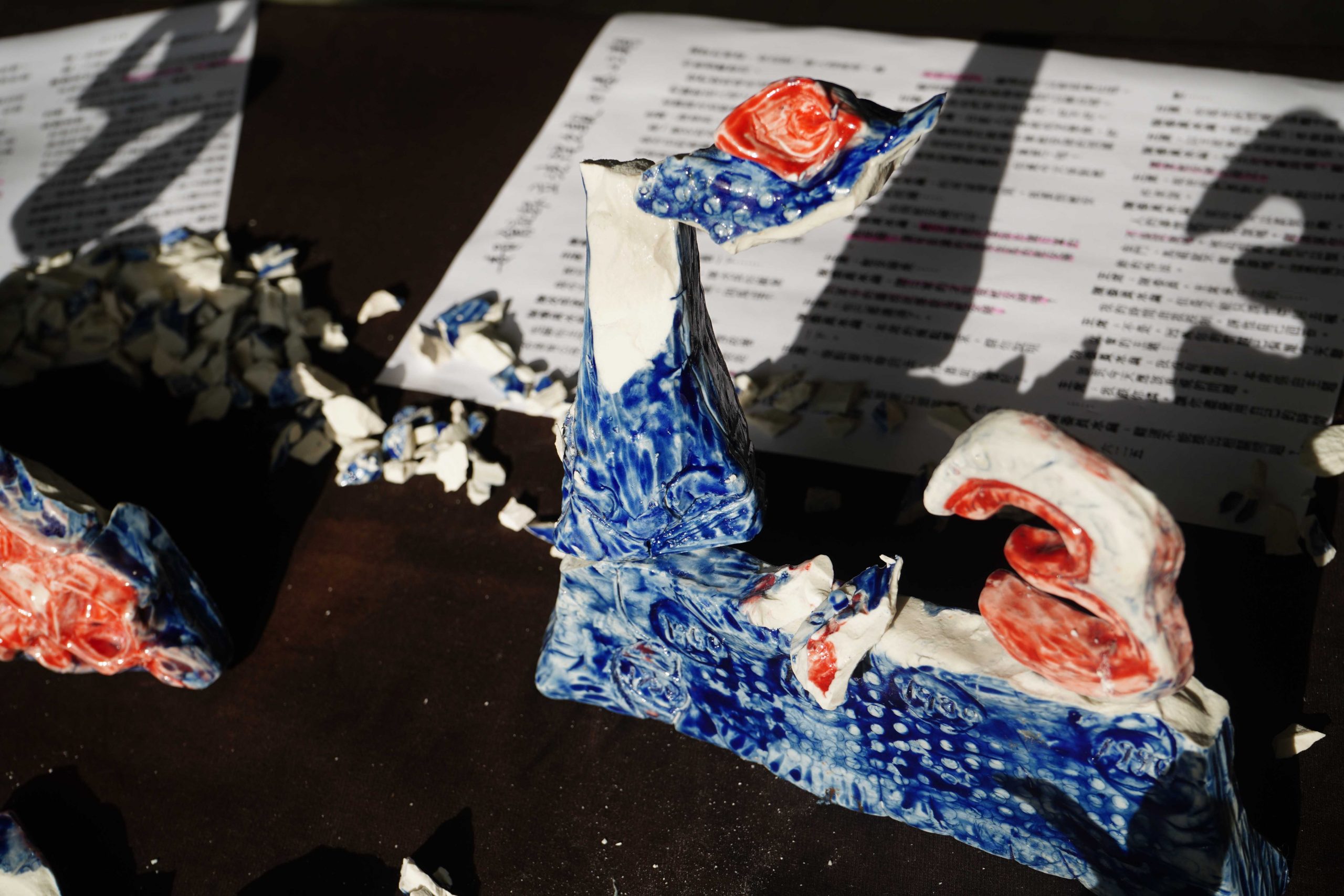

〈崩:1987-1992推倒藍色圍牆,831紀念碑模型〉立院公報、歷史檔案、燒陶多媒材。圖/作者提供

九0年代當代思潮東漸,慰安婦的符號意義才轉變為性奴隸

二戰期間因法西斯父權主義盛行,女人被視為是軍需物資,戰爭結束「慰安婦」的污名並未隨之除去,慰安婦的苦難也未受重視。直到一九九0年代,二十世紀當代思潮蓬勃發展傳於東亞,人性及人道主義的呼喚珍視下,女性主義東漸,東亞慰安婦的符號意義才於一九九0 年代初期被重新定義。

在軍事主義極權體制下,「為軍、國服務」的軍妓體制被視為是理所當然,一九九0 年代冷戰終結,女權漸抬頭,首位挺身抗爭的是南韓慰安婦,長達多年的努力,才逐漸翻轉了慰安婦的定義:她們是戰爭下的受害者、倖存者,是戰時的「性奴隸」。當人權、人性的尊嚴受到重視,軍妓課題被關注批判,女權、女性的尊嚴漸得以伸張,並推進了社會走向多元的價值觀。

分裂的人權信念?談女權卻避談軍中樂園?

此時在台灣的馬英九們也站出來為慰安婦人權吶喊,然被關懷與同情的「臺灣女性同胞」必須是在抗日戰爭歷史的敘事下才得以被看見。弔詭的是這批人卻同時也是八三一「軍中樂園」的設置者、支持者、或者他們的子女。談慰安婦的人權,僅止於日本對女性的壓迫,卻避開軍中樂園。這是「分裂的人權信念」?父權社會下,婦女的尊嚴說穿了其實只是放在國族、國安、家族等政治架構之下的晃子?

國民黨立委與政治人物當然不會認同侍應生等同慰安婦,他們選擇刻意忽略冷戰時期如此的作為與二次大戰時期相似,可謂是連續性的性別體制與軍事主義的共謀。他們傾向將「軍中樂園」視同華西街的娼妓,而非軍國主義壓迫下的慰安婦。自然他們不會為黨國體制下「侍應生」的人權說一句公道話。然,長達四十年啊!此遠遠超過日本於二戰時期徵用慰安婦!

當然蔣政權不承認侍應生被迫論,但從當時還是戒嚴時期的報紙社會版報導,就有多起未成年女孩被逼良為娼的案件,更惡質的是僅就制度面,都是陷阱十足,如兩蔣時期堅持不修荒謬的票據法,讓不少女性為父、兄、夫坐牢,不需要任何法律依據地另開一扇門,讓犯罪女性可改以「侍應生」服監,黨國研究專家管仁健提到:「不修荒謬的票據法,就是為了維持軍中源源不絕的小鮮肉。」這些女性當然是父權體制及國家暴力下的受害者。

慰安婦與軍中樂園在政治框架下被代言、再現、召喚

對慰安婦、侍應生這樣弱勢女性成為軍妓此議題,長久以來亦淪為意識形態之政治再現,統派、獨派皆然。「自願說與被迫論」爭辯,其意義並非在於傾聽底層女性的心聲或為女權發言,而是在聲稱關懷底層女性的名義下,持續建構臺灣或中國的民族主義。

如統派為了對抗臺灣獨立的政治主張,不斷以「奴顏媚骨」、「皇民奴化思想」批評台派,例如馬英九批判蔡英文在轉型正義上不敢得罪日本,漠視慰安婦議題,僅注意黨產問題:碰到日本對慰安婦議題就變成「軟台妹」,再變成「啞台妹」,最後成了「蒸發的台妹」。

而台派?二00一年二月總統府資政許文龍堅持:當年日本軍方並沒有強制台灣婦女從事慰安婦工作。據說,當時是慰安婦的父母將她們賣給日本軍方委托的代理商,日本軍方並沒有直接強抓婦女從事慰安婦工作,「可以去查」。許強調:台灣光復後,把抓到的流鸞、私娼送到在金門、馬祖「軍中樂園」當妓女,強迫她們接客,人數達到數萬人。公平來說,日本時代的慰安婦問題,還有合理制度來做些事,光復後,我們卻是用抓的,「不能一味指責日本」。

〈生命之樹—療癒與勇氣〉。圖/作者提供

只見政治立場?女性尊嚴讓位給國族尊嚴?

一九九0年代後,因日本殖民統治與戰後國民黨威權統治的經驗,臺灣內部至少發展出二種相異的路線,受過日式教育的臺獨立場者在戰後成為失語的一代,渴望建構「屬於臺灣人的歷史」,以對抗國民黨殖民下的中國史觀。因此有主張「慰安婦自願說」或「軍中樂園等同慰安婦」。

相反的,統派立場者為反對文化臺獨,重構中國民族主義,透過慰安婦是被迫害,批判臺獨派肯定日治時期的殖民優於國民黨統治。但卻選擇對國民黨極權統治下的「軍中樂園」視而不見。

統派不批判軍中樂園對女性人權的踐踏,而獨派也避談慰安婦對女性人權的剝削,這種將女性尊嚴讓位給國族尊嚴,是「分裂的人權信念」?是選擇性的人權信念?

被迫論/自願說?國家制度的暴力性被討論

陷入統、獨論戰的國族立場,女性人權議題又再次進入「戰爭框架」中;慰安婦、軍中樂園也在不同的政治立場及其需求下被代言、再現與召喚,究其差異,則是對日本殖民、二次大戰、國民黨統治時期歷史認識之差異。

受日本教育的台灣人在戰後除了語言困境外,國民黨的抗日與反共歷史敘事中,台灣人的苦難,被殖民的經驗也難以被看見。而國民黨、親民黨等統派立場政治人物延續著抗日、反共的歷史敘述,早年描繪日軍在南京大屠殺的暴行,一九九0 年代以後開始以同樣的邏輯去思考慰安婦事件。

值得肯定的是一九九0年代對軍妓議題開啟相關討論,揭開黑幕的同時,軍中樂園也必需隨著慰安婦議題被審視,被迫論/自願說等爭議繼續辯證中,國家制度的暴力性、勞動剝削,乃至傳統道德觀等問題都浮上台灣,社會對於人權價值、女權的尊重也逐步提升。

提升台灣本體意識,跳脫被殖民情境

不管是日治時期的慰安婦,還是黨國時代軍中樂園特約茶室的侍應生,在關心女性尊嚴及其人權的背後,確實也拉出了另一條軸線:從台灣本體意識而言,台灣人數百年來是被殖民被壓迫的,女性就是殖民中的殖民,最弱勢的族群。問題的本質是台灣人在強權下被支配,女性則是被宰制下更弱勢的一群,那麼身為台灣人所應深化的是自我的本體意識,該建構的是台灣國族觀,根本不必去合理化任何外來的殖民統治。

臺灣政治思想史研究者吳叡人提出「用前一個殖民者來批評後一個殖民者是連續殖民情境中被殖民者特有的武器」,但這種抵抗策略可能陷入前一個殖民者所構成的網羅,反之用後一個殖民者去批評前一個殖民者亦然。

以人類的進步價值作為批判的高度

慰安婦或侍應生,她們都被賦予矛盾的身份:既是愛國、愛天皇、愛領袖的,又必定是道德低落的女性,只有符合政治利益的軍妓敘事被能提出來討論?其餘皆如歷史塵埃被掃進垃圾堆?十足地成為政治鬥爭的工具。

步入民主社會的台灣,人民除了堅定台灣本體意識,有當家做主人的意志外,從當代思潮女性主義觀點,人道精神才是本質,須以全人類的進步價值作為批判的高度,才可能真正建構獨立、平等、和諧的公民社會。

(本文僅代表作者意見,若有任何指教,歡迎來稿)

【六都春秋】臉書:https://goo.gl/hshqvS